|

義光山矢の堂(北杜市)概要: 義光山矢の堂の創建は不詳ですが、伝承によると甲斐源氏の祖となった新羅三郎義光(河内源氏2代目棟梁源頼義の3男)が、三井寺(滋賀県大津市)から弘法大師空海(平安時代の高僧、真言宗の開祖)が自ら彫り込んだ生観世音菩薩(矢の観音)を譲り受け一宇を設けて安置したのが始まりと伝えられています。

観音平は甲斐源氏の聖地として信仰の対象となり戦国時代には武田信玄も出陣の際、度々戦勝祈願に訪れています。天正10年(1582)に織田信長の甲斐侵攻により武田氏が滅ぶと庇護者を失い衰退し荒廃しましたが、安永10年(1781)に現在地に移され地域の住民達に守られ続けられました。

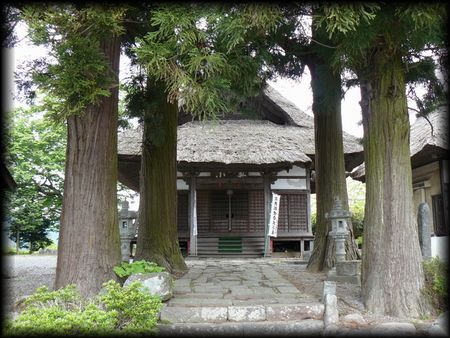

現在の本堂はその当時のもので入母屋、茅葺、妻入、桁行4間、梁間4間、正面1間向拝付、外壁は真壁造、白漆喰仕上げ、華美な彫刻や組物などはありませんがその分重厚さが感じられる寺院建築です。

義光山矢の堂は江戸時代中期に建てられた御堂建築の遺構として貴重な事から昭和43年(1968)に北杜市指定有形文化財に指定されています。境内に建立されている宝形造、茅葺、白漆喰仕上げの土蔵や宝篋印塔も風合いのある建造物で良好な景観を作り出しています。

北杜市:神社・仏閣・再生リスト

|