|

古長禅寺(南アルプス市)概要: 瑞雲山古長禅寺は山梨県南アルプス市鮎沢に境内を構えてる臨済宗妙心寺派の寺院です。古長禅寺の創建は不詳ですが、伝承によると奈良時代前期に行基菩薩(奈良時代の高僧)が開山したとされ、当初は西光寺と号し真言宗寺院だったと伝えられています。

西光寺の寺運は隆盛し境内には七堂伽藍が建ち並んでいましたが、その後、衰退し鎌倉時代末期の正和5年(1316)に夢窓疎石が臨済宗に改宗開山し寺号を長禅寺に改めています。長禅寺は平安時代末期に成立した大井荘を長く支配し国人領主として発展した大井氏の菩提寺として庇護され、寺運も隆盛し甲州の禅宗寺院の拠点の1つとして発展しました。

永正14年(1517)、甲斐国守護職の武田信虎(武田家18代、信玄の父親)と大井信達の和睦が成立すると信達の娘(大井夫人)が信虎の正室に迎え入れられます。大井夫人は帰依していた岐秀元伯和尚を長禅寺に招き、そこに躑躅ヶ崎館(武田氏館)から晴信(後の武田信玄)と共に通いつめ晴信に兵法や治国などの帝王学を学ばせたと伝えられています。

天文21年(1552)、大井夫人が死去(享年56歳、戒名:瑞雲院殿月珠泉大姉)すると長禅寺に葬られましたが、後に信玄が容易に母の供養が出来るように岐秀元伯を招き躑躅ヶ崎館の城下にも長禅寺を開き甲府五山(東光寺・能成寺・長禅寺・円光院・法泉寺)の筆頭に定め、当寺には「古」の字を付け古長禅寺として当地に残されました。

大正13年(1924)の火災で多くの堂宇(西光寺時代の地蔵堂を含む)、寺宝、記録などが焼失しましたが、南北朝時代の延文2年(1357)に製作された木造夢窓国師坐像(檜材、像高82.5cm、玉眼、寄木造、黒漆下地彩色、夢窓国師が中年期の御姿とされます。大正13年の火災で一部焼失)が残され、大変貴重な事から昭和58年(1983)に国指定重要文化財に指定されています。

旧客殿の前庭には夢窓国師手植えの「四つ白檀」があり「古長禅寺のビャクシン」として国指定天然記念物に指定されています。又、古長禅寺境内には大井夫人の墓碑や西光寺時代の遺物が発見されるなど貴重で境内全体が昭和35年(1960)に山梨県指定史跡に指定されて平成13年(2001)に山梨百選(古長禅寺 甲西)に選定されています。

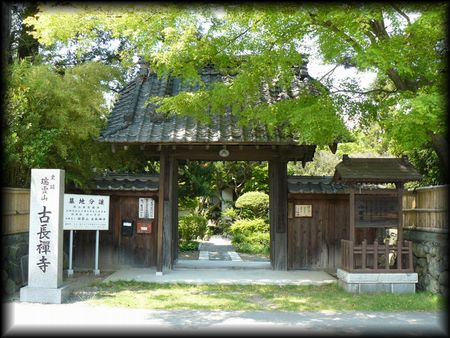

古長禅寺本堂は木造平屋建て、入母屋、桟瓦葺き、平入、桁行6間、正面1間唐破風向拝付き、外壁は真壁造り白漆喰仕上げ、正面左右に花頭窓付。山門は切妻、桟瓦葺き、一間一戸、薬医門。甲斐百八霊場第86番札所。山号:瑞雲山。宗派:臨済宗妙心寺派。本尊:釈迦如来。

南アルプス市:神社・仏閣・再生リスト

|