|

天沢寺(甲斐市)概要: 天沢寺の創建は文明4年(1472)、飯富兵部少輔虎昌(甲斐武田家重臣、亀沢領主)の招きで鷹岳宗俊和尚(雲岫宗竜の法嗣、宗俊和尚は都留市金井に境内を構える用津院や都留市下谷に境内を構える長生寺なども開山しています。)が開山したのが始まりと伝えられています(文明4年に鷹岳宗俊和尚が草庵を設け、文明7年に飯富虎昌が大檀那となり現在地に寺院として開山したとも)。

山県三郎兵衛昌満(武田四天王の一人。飯富虎昌の弟又は甥とされる人物)が中興すると、武田家が庇護するなど寺運が隆盛し境内には七堂伽藍が建ち並んでいたとされます。武田家が滅ぶと徳川家の庇護となり天正11年(1583)には徳川家康から寺領18貫文が寄進され、慶長8年(1603)には寺地770坪と寺領25石が寄進されています。

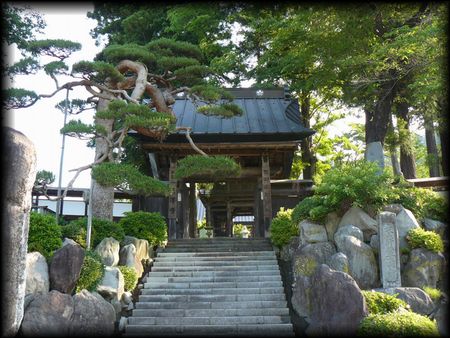

現在の天沢寺山門は宝暦3年(1753)前後に建てられたもので入母屋、瓦棒葺、三間一戸、八脚楼門形式、桁行3間、梁間3間、上層部には三十三観音像、下層部には摩利支天像・愛染明王像が安置、江戸時代後期に建てられた楼門建築の遺構して貴重な存在で、平成18年(2006)に甲斐市指定有形文化財に指定されています。

山門内部に安置されている木造摩利支天像と愛染明王像は明和4年(1767)に製作されたもので摩利支天像は像高170cm、桧材、寄木造、愛染明王像は像高170cm、桧材、寄木造、両像共に昭和59年(1984)に甲斐市指定有形文化財に指定されています。

桁行3間、梁間3間の楼門建築は山梨県内では慈照寺と景徳院と当寺の3例しか無い貴重な遺構であると再評価され平成30年(2018)に山梨県指定文化財に指定されています。

天沢寺には数多くの古文書が残されていて徳川家康朱印状(天正11年:1583)・伊奈熊蔵寺領証文(天正17年:1589)・平岩主計頭禁制(慶長8年:1603)・平岡勘三郎禁制(正保4年:1647)が昭和45年(1970)に甲斐市指定文化財に指定されています。

山門前に安置されている六地蔵幢は応永33年(1426)に妙性によって造立された五輪塔で高さ234cm、龕部に六地蔵が安置されている事から六地蔵幢と呼ばれ建築年代が明確で当時の地蔵信仰の遺構として貴重な事から昭和46年(1971)に山梨県指定文化財に指定されています。甲斐百八霊場第65番札所。甲斐八十八ヶ所霊場第54番札所。宗派:曹洞宗。本尊:釈迦如来。

【 天沢寺菩提者:飯富虎昌 】-飯富兵部少輔虎昌は源氏の棟梁だった源義家の4男である源義忠の3男、源忠宗の後裔とされます(季貞の代に飯富庄に配され、地名に因み飯富姓を名乗ったとされます)。戦国時代には一定の領地を支配する国人領主でしたが享禄4年(1531)に武田信虎に敗れ、以後、武田家の家臣となっています。

数多くの戦に従軍し信頼される立場となりましたが、天文10年(1541)に武田晴信(後の武田信玄)に従い、主であるはずの信虎を追放しました。この功により晴信(信玄)の信任を得て重臣として重きを成すようになり、信玄の嫡男である武田義信の傅役を担い武田二十四将に数えられました。

しかし、永禄8年(1565)、信玄が今川領(駿河国・遠江国)に侵攻するようになると、今川義元の娘を正室に迎えていた義信は信玄に対して暗殺を画策、計画が露呈すると虎昌も連座し自害に追い込まれました。享年62歳、菩提は飯富家の菩提寺である天沢寺(山梨県甲斐市亀沢)に葬られたと思われます。

【 天沢寺菩提者:山県昌景 】-山県昌景は飯富虎昌の弟又は甥とされる人物で、早くから武田信玄に仕え、義信事件の際には計画を信玄方に密告し難を逃れましたが、虎昌は自害に追い込まれています。これにより飯富家は没落し、昌景は飯富姓を捨て、山県の名跡と飯富家の家臣団を引き継いでいます。

その後は武田家四天王の1人に数えられるなど重臣として「駿河侵攻」な「三河侵攻」など数多くの戦に従軍し、元亀4年(1573)に信玄が京都西上作戦中に信濃伊那郡駒場で死去すると昌景に自分の死を3年間秘匿する事と武田勝頼を補佐する事を遺言として残したとされます。

天正3年(1575)の長篠の戦いでは、圧倒的な織田・徳川連合軍の前に撤退を進言しましたが、聞き入れられず討死しています。長篠から遺体を持ち帰ったとは考え難い為、天沢寺(甲斐市)の墓碑は供養塔と思われます。

【 天沢寺菩提者:山県昌満 】-山県昌満は昌景の子供とされ、天正3年(1575)の長篠の戦いで昌景が討死すると、山県家を継いでいます。昌景は駿河国江尻城代として赴任していましたが、昌満は駿河田中城(静岡県藤枝市西益津)に城代として配され、天正10年(1582)の織田家による武田領侵攻により捕縛され処刑されています。天沢寺(甲斐市)の本堂には昌満の位牌が安置されています。

甲斐市:神社・仏閣・再生リスト

|