|

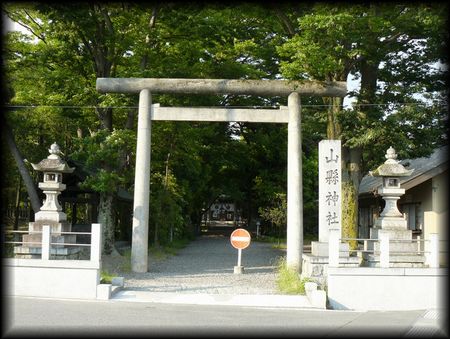

�R�p�_�Ёi�b��s�j�T�v�F�@�R�p�_�Ђ͎R�����b��s���ɋ������\�����_���ł��B �R�p�_�Ђ̑n���͖����P�R�N�i�P�W�W�O�j�ɖ����V�c���R�����Ɍ䏄�K�����ۂɎ��i���b�㍑�����S�k�R�؎����j�o�g�̊w�ҎR�p���̈⓿���]�����嗿���������������������ƂȂ�A�吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�ɕ�����������Гa��݂����Ђɗ��̂��n�܂�ł��B���͕��c�Ƃ̏d�b�Ŗ����Ƃ��Ēm��ꂽ�R�p�O�Y���q���i�̌���Ƃ���A���ۂP�O�N�i�P�V�Q�T�j�ɐ��܂�A�b�{���ɋΔC������A�]�˂Ŏ��m���J����w�A���w�A��w�Ȃǂ������Ă��܂��������a�R�N�i�P�V�U�U�j�ɖ��{�������_�҂��e�����̂ɘA�������N�̖��a�S�N�i�P�V�U�V�j�ɏ��Y����܂����i���a�����j�B���̌�A���̈┯���Z�̏����ɂ���ĕ�ł����������i���݂̎R�p�_�Зׁj�ɖ�������܂����B �R�p�_�Ђ̑n���͖����P�R�N�i�P�W�W�O�j�ɖ����V�c���R�����Ɍ䏄�K�����ۂɎ��i���b�㍑�����S�k�R�؎����j�o�g�̊w�ҎR�p���̈⓿���]�����嗿���������������������ƂȂ�A�吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�ɕ�����������Гa��݂����Ђɗ��̂��n�܂�ł��B���͕��c�Ƃ̏d�b�Ŗ����Ƃ��Ēm��ꂽ�R�p�O�Y���q���i�̌���Ƃ���A���ۂP�O�N�i�P�V�Q�T�j�ɐ��܂�A�b�{���ɋΔC������A�]�˂Ŏ��m���J����w�A���w�A��w�Ȃǂ������Ă��܂��������a�R�N�i�P�V�U�U�j�ɖ��{�������_�҂��e�����̂ɘA�������N�̖��a�S�N�i�P�V�U�V�j�ɏ��Y����܂����i���a�����j�B���̌�A���̈┯���Z�̏����ɂ���ĕ�ł����������i���݂̎R�p�_�Зׁj�ɖ�������܂����B

�R�p�_�Ђ̎Е�ł����M�̖n��[�������P���i���P�P�N�F�P�V�U�P�j�E�V�o���ւW���i���P�Q�N�F�P�V�U�Q�j�E�Պw�����Q���i���P�R�N�F�P�V�U�R�j�E����}���P���E�M�C����̂P���i���R�N�F�P�V�T�R�j�E��ޒ����Z���P���E��Ԏ��P���|�ȏ�V�_]�͏��a�S�S�N�i�P�X�U�X�j�ɎR�����w�蕶�����Ɏw�肳��Ă��܂��B�R�p�_�В����͑吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�Ɍ������ꂽ���̂œS�R���N���[�g���A�����U�D�W���A���ԂS�D�T���A�\�ʃ����^����o�d�グ�A�_�������`���B

�{�a�͑吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�ɑ��c���ꂽ���̂Ŗؑ��������āA��ԎА_������i�؍ȁA�����j�A�������A���s�Q�ԁA���ԂQ�ԁA���z�ʐςT�D�T�u�B�q�a�͑吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�ɑ��c���ꂽ���̂Ŗؑ��������āA�؍ȁA�����A�������A���s�R�ԁA���ԂQ�ԁA���z�ʐςT�O�u�B�R�p�_�В����E�{�a�E�q�a�́u���`�̋K�͂ƂȂ��Ă�����́v�Ƃ̓o�^������Ă��鎖���畽���Q�W�N�i�Q�O�P�U�j�ɍ��o�^�L�`�������ɓo�^����Ă��܂��B�Ր_�F�R�p���B

�b��s�F�_�ЁE���t�E�Đ����X�g

|