|

猿橋(大月市)概要: 猿橋はいつの頃から架けられたのかは不詳ですが伝説によると、奈良時代、百済の芝耆麻呂(造園家:志羅呼、志耆麻呂、白癬など様々、猿が藤を蔦って渡ったとも。)が桂川渓谷に訪れたところ野猿が体を支えあって橋を作り断崖を渡るを見て、猿橋の構造を思いついたと云われています。

室町時代の文明19年(1486)には聖護院門跡道興が猿橋について「廻国雑記」に伝説や由来、歴史などを記しています。又、甲斐と武蔵を結ぶ街道にあった為、戦略上重要視され、戦国時代には度々猿橋が落とされ敵の進行を防いだと云われています。

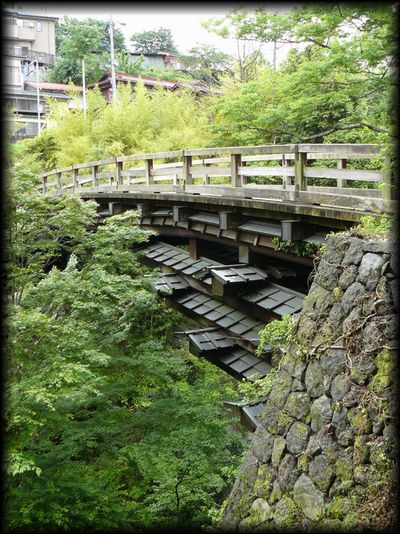

日本三大奇橋の一つである猿橋の写真

江戸時代に入り甲州街道が整備されると人の往来も多くなり猿橋は岩国の錦帯橋、木曽の桟、日光の神橋や西祖谷山のかずら橋、宇奈月の愛本刎橋を上げる場合もあります。)とともに日本三大奇橋の1つに数えられ甲州街道の名所の1つとなります。

又、猿橋は文人墨客、絵師などからも注視され歌川広重は「甲州日記」や「甲陽猿橋図」を手掛け、その他の文人や詩人達も多くの紀行文や詩句の中に猿橋を題材にしています。猿橋は大変貴重な事から昭和7年(1932)に国指定名勝に指定されています。

猿橋:上空画像

猿橋の見どころは昭和59年(1984)に再建された際に江戸時代末期に建てられた当時の姿を忠実に再現しているところです。

当時は刎橋と呼ばれる橋脚を用いない形式が採用され、岸の両側の岩壁に穴を開け、そこに刎ね木と呼ばれる木造住宅でいう桁の役割をする材をやや斜めに埋め込み、それを合計4段、上に行くほど長材を用いて最上段に板を敷いて橋としました。

イメージ的には社寺建築の屋根の軒を延ばす為に組物を何重にも重ねる構造に似ているような印象を受けます。

猿橋:周辺駐車場マップ

|